— квазиоднопунктной (одна ведущая станция и две разнесенных пассив-

ных, измеряющих беззапросные суммарные дальности);

— однопунктной, измеряющей запросные дальности, а также углы азиму-

та и места (резервная технология управления для системы “Астра”).

При анализе предполагалось, что в рамках каждой технологии преду-

сматривается проведение ИТНП на двухсуточных интервалах, а также реше-

ние навигационной задачи и расчет максимальных отклонений от эталонной

орбиты на интервале прогноза 7 сут. по направлению радиуса-вектора (

r

),

трансверсали (

m

) и нормали (

n

).

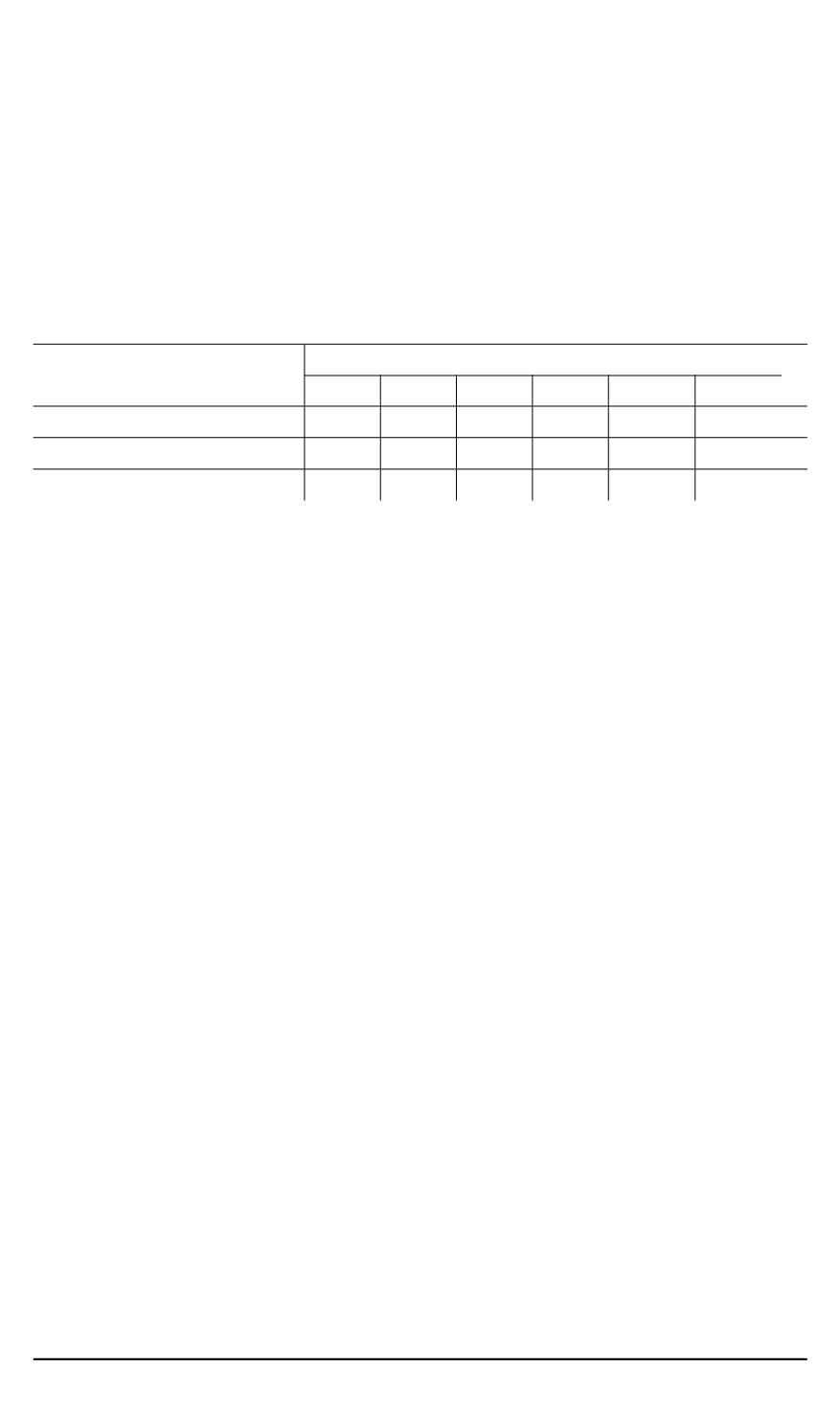

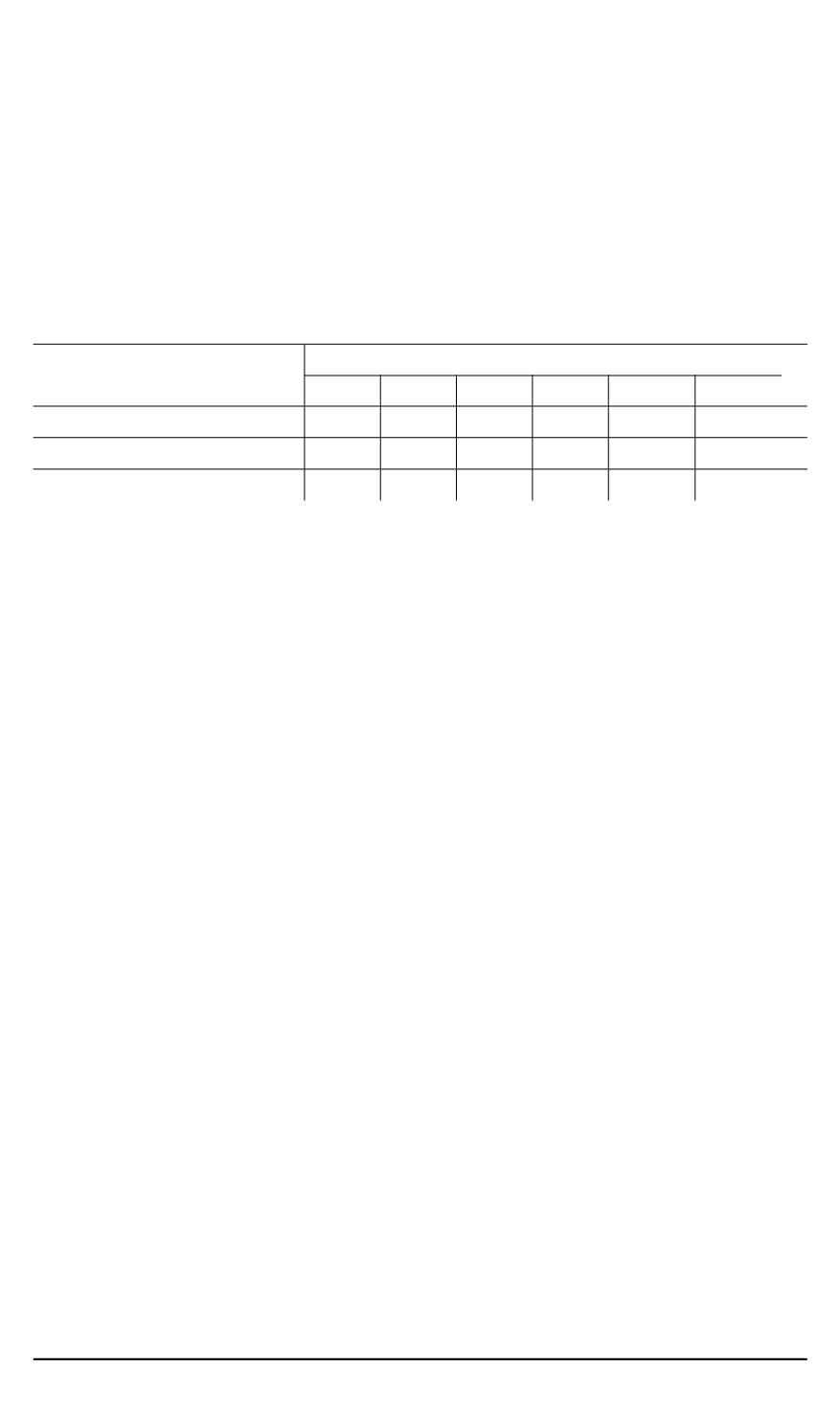

В табл. 6 приведены соответствующие статистические характеристики от-

клонений в виде их математических ожиданий (М) и СКО (

σ

)

.

Таблица 6

Вариант технологии

управления

Характеристики отклонений, м

M

r

σ

r

M

m

σ

m

M

n

σ

n

Многопунктная

3,6 3,3 23,0 13,3 5,9

2,1

Квазиоднопунктная

11,6 9,5 108,3 84,0 70,3 40,1

Однопунктная

161,6 128,5 433,7 251,0 1261,1 1007,9

Из табл. 6 со всей очевидностью следует, что точностные возможности

однопунктной технологии не сопоставимы с многопунктной и ни о какой

полной замене последней однопунктными технологиями, что довольно часто

предлагается применительно к широкому классу аппаратов пилотируемой

космонавтики, в принципе и разговора быть не может.

Вообще говоря, и к применению таких современных технологий, как

основанные на использовании НАП СНС и аппаратуры межспутниковых ра-

диолиний, применительно к решению задач навигации пилотируемых КА

следует относиться весьма осторожно. Дело заключается в том, что в отличие

от беспилотных пилотируемые КА располагают дополнительными и весьма

мощными возможностями навигационного бортового оснащения, включая

интеллект экипажа, не только конкурентоспособного по отношению к ука-

занным технологиям управления, но и зачастую превосходящего их. С учетом

изложенного имеются основания поставить под сомнение возможность со-

здания такого Единого государственного НАКУ КП, который в одинаковой

степени удовлетворял бы условиям оптимальности решения совокупности

целевых задач всех возможных типов КА как пилотируемых, так и беспилот-

ных.

При такой постановке всегда будут возникать ситуации, когда при реше-

нии одних задач СУ будет находится на грани (не исключено и за гранью)

своих возможностей, при решении других она будет функционировать в усло-

виях неоправданной избыточности.

В силу указанных обстоятельств более актуальной, чем попытка опреде-

ления облика единой оптимальной АСУ КП, представляется попытка опре-

делить минимально гарантирующий облик НАКУ, позволяющий при его

комплексировании сопутствующими средствами и технологиями управления

обеспечить решение целевых задач конкретными типами КА, оптимизируя

его, исходя из критерия, устанавливаемого лицом, принимающим решение

(ЛПР), на стадии стратегического планирования полета.

Практическая реализация указанного подхода сопряжена с необходимо-

стью разработки теоретически обоснованного и строго формализованного

механизма поддержки принятия решения ЛПР, в основу которого, как пред-

ставляется, может быть положена методика, базирующаяся на анализе обла-

стей достижимости. Поясним, чем мотивируется подобное предложение. От-

метим прежде всего, что понятие “область (множество) достижимости” явля-

28 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2011. № 1